当生命进入终末期,多数人默认接受所有抢救措施,却不知法律明确赋予患者医疗拒绝权。中国首个《预立医疗照护计划实施现状调研》显示,90%公众不了解自己在临终阶段有权选择放弃治疗。这种认知缺失导致大量无效医疗——北京协和医院数据显示,ICU临终患者中67%接受过气管插管等侵入性操作,但其中82%的家属事后表示后悔。

我国《基本医疗卫生与健康促进法》第32条明确规定:"公民在接受医疗卫生服务时,对病情、诊疗方案、医疗风险、医疗费用等事项依法享有知情同意的权利。"但2023年上海卫健委调查发现,仅11%的三甲医院建立了规范的预立医疗指示流程。

更严峻的是认知断层:

武汉大学中南医院追踪数据显示,终末期患者平均多承受11.7天无效治疗,日均费用达8730元。这些数字背后是医疗技术的异化:

"我们抢救的不是生命,而是家属的愧疚感。"一位三甲医院ICU主任在匿名访谈中坦言。这种医疗异化现象导致我国死亡质量指数全球排名第53位(《经济学人》2023年度报告)。

转机正在出现。深圳已在2023年试点"医疗意愿电子登记"系统,市民可提前录入:

试点半年数据显示,完成登记的人群中:

台湾地区经验更值得借鉴,其《病人自主权利法》实施后,预立医疗决定签署率五年间从3%升至28%,无效医疗支出下降19%。

根据现行法律框架,公民可通过以下步骤主张权利:

北京朝阳医院开展的"生命对话"项目证明,经过专业引导的患者,医疗决策满意度可从31%提升至79%。正如一位选择安宁疗护的胰腺癌患者所说:"知道刹车按钮在哪里,才能更安心地向前行驶。"

(责任编辑:娱乐)

前5个月广东对香港进出口4707.7亿元

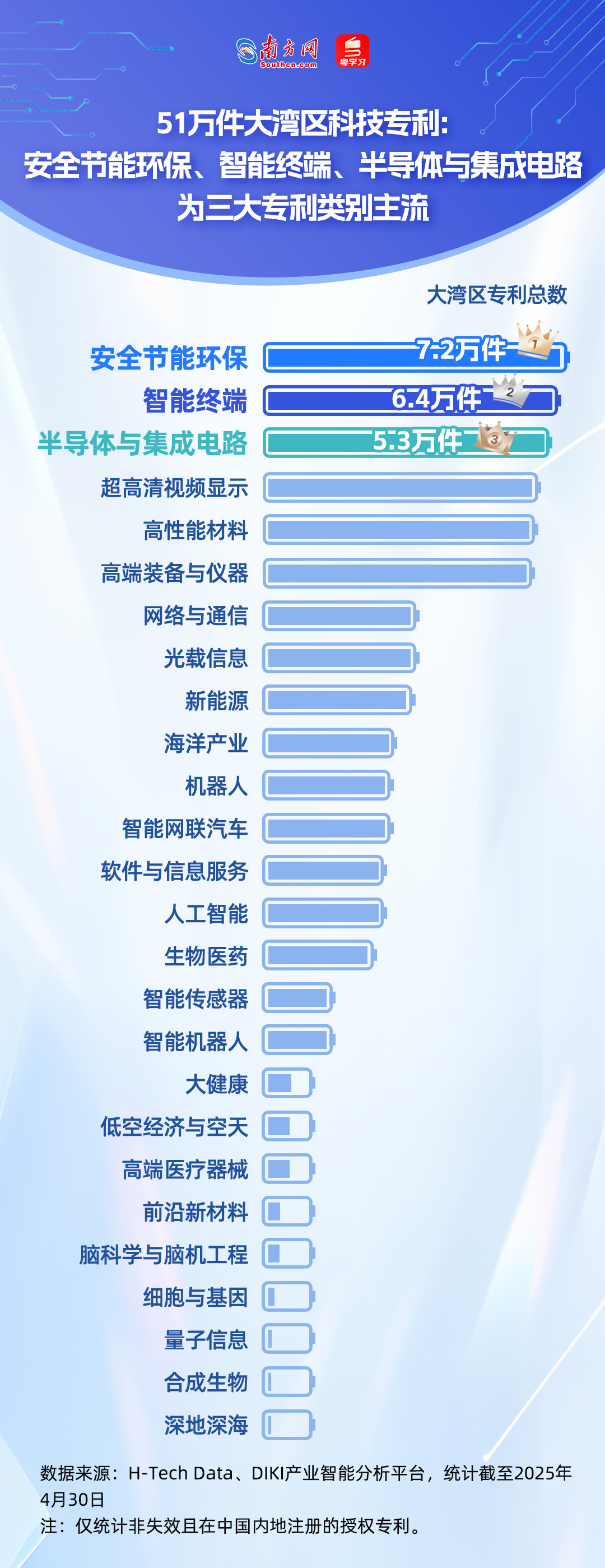

前5个月广东对香港进出口4707.7亿元 谁在引领未来?从51万件专利看懂大湾区科技版图|数说大湾区

谁在引领未来?从51万件专利看懂大湾区科技版图|数说大湾区 水上芭蕾世界杯决赛西安开赛 中国新秀徐汇妍首日斩获双冠

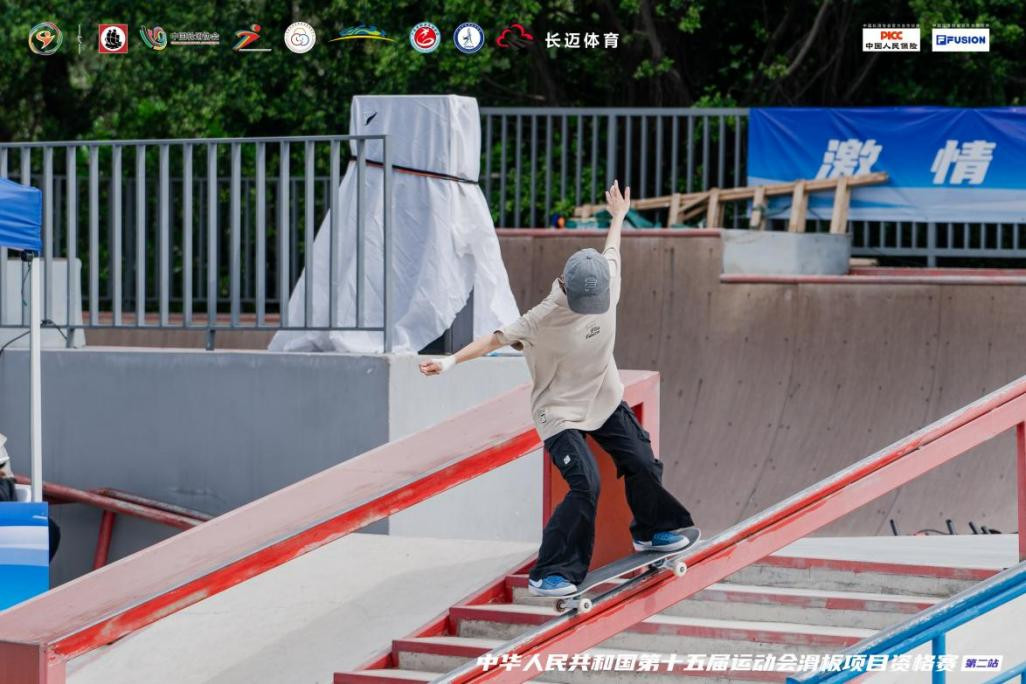

水上芭蕾世界杯决赛西安开赛 中国新秀徐汇妍首日斩获双冠 十五运会滑板项目资格赛(第二站)开赛,123名顶尖滑手齐聚羊城

十五运会滑板项目资格赛(第二站)开赛,123名顶尖滑手齐聚羊城 2025年是西藏自治区成立60周年,也是广东对口支援西藏林芝31周年。近年来,广东就业援藏促进500多名西藏籍高校毕业生到广东就业,其中有8位西藏青年入职广东省林业系统,为建设绿美广东添砖加瓦。喜山巍

...[详细]

2025年是西藏自治区成立60周年,也是广东对口支援西藏林芝31周年。近年来,广东就业援藏促进500多名西藏籍高校毕业生到广东就业,其中有8位西藏青年入职广东省林业系统,为建设绿美广东添砖加瓦。喜山巍

...[详细]6月14日凌晨5点至晚间8点期间,湛江海湾大桥等交通设施将实施临时封闭管理

气象专家分析显示,今年首个台风"蝴蝶"正逐渐加强,中心附近最大风速预计将达到12级,将对湛江地区产生较大影响。监测数据显示,东海岛及湛江海湾大桥区域已出现7级阵风,且风力呈持续上升趋势。按照广东省及湛

...[详细]

气象专家分析显示,今年首个台风"蝴蝶"正逐渐加强,中心附近最大风速预计将达到12级,将对湛江地区产生较大影响。监测数据显示,东海岛及湛江海湾大桥区域已出现7级阵风,且风力呈持续上升趋势。按照广东省及湛

...[详细]粤五部门联手放大招!强化人力资源支撑制造业升级,图解政策要点→

近日,广东省多部门联合出台《关于强化人力资源支撑促进制造业高质量发展的若干举措》,该文件由省人社厅、发改委、工信厅、商务厅及工商联共同制定。针对制造业发展对人力资源服务的实际需求,文件从七个维度提出了

...[详细]

近日,广东省多部门联合出台《关于强化人力资源支撑促进制造业高质量发展的若干举措》,该文件由省人社厅、发改委、工信厅、商务厅及工商联共同制定。针对制造业发展对人力资源服务的实际需求,文件从七个维度提出了

...[详细] 根据应急管理部6月13日发布的公告,国家防汛抗旱总指挥部决定将海南、广东、广西三地的台风防御应急响应级别提升至三级。气象监测显示,今年首个台风"蝴蝶"强热带风暴级)于13日上午10时位于海南乐东县近海

...[详细]

根据应急管理部6月13日发布的公告,国家防汛抗旱总指挥部决定将海南、广东、广西三地的台风防御应急响应级别提升至三级。气象监测显示,今年首个台风"蝴蝶"强热带风暴级)于13日上午10时位于海南乐东县近海

...[详细] 【最新消息】6月30日,广州有轨电车公司发布公告,海珠区有轨电车线路新增的广州塔站将于7月1日投入运营。首班列车将于早上7:30从该站始发。据悉,新建的广州塔站位于城市地标广州塔东侧毗邻财富码头),与

...[详细]

【最新消息】6月30日,广州有轨电车公司发布公告,海珠区有轨电车线路新增的广州塔站将于7月1日投入运营。首班列车将于早上7:30从该站始发。据悉,新建的广州塔站位于城市地标广州塔东侧毗邻财富码头),与

...[详细]中国驻伊朗大使馆发布安全提示:伊境内多个军事目标遭遇袭击 提醒公民加强安全防范

中国驻伊朗大使馆官方微信公众号发布重要安全提醒。6月13日,以色列对伊朗实施新一轮军事行动。外媒报道显示,伊朗境内包括核设施在内的多个重要军事目标遭受袭击。使馆特别提醒在伊中国公民提高警惕,减少不必要

...[详细]

中国驻伊朗大使馆官方微信公众号发布重要安全提醒。6月13日,以色列对伊朗实施新一轮军事行动。外媒报道显示,伊朗境内包括核设施在内的多个重要军事目标遭受袭击。使馆特别提醒在伊中国公民提高警惕,减少不必要

...[详细]物理 AI 场景在台实现!SYNC ROBOTIC 发布 AI 机器人平台方案 首波聚焦安防巡检应用,开启智慧安防新篇章

台北2025年6月4日 /美通社/ -- 物理 AIPhysical AI)实际应用真的来了!正崴集团2392)旗下星科国际SYNC ROBOTIC)今4)日推出“AI 机器人平台”方案,首发应用瞄准

...[详细]

台北2025年6月4日 /美通社/ -- 物理 AIPhysical AI)实际应用真的来了!正崴集团2392)旗下星科国际SYNC ROBOTIC)今4)日推出“AI 机器人平台”方案,首发应用瞄准

...[详细] 继今年全省首批、第二批共22个实施方案获省厅批复后,近日,广州市花都区等24个全域土地综合整治实施方案已顺利通过审查,由省自然资源厅正式批复同意。今年将继续以优中选优、服务“百千万工程”实现“三年初见

...[详细]

继今年全省首批、第二批共22个实施方案获省厅批复后,近日,广州市花都区等24个全域土地综合整治实施方案已顺利通过审查,由省自然资源厅正式批复同意。今年将继续以优中选优、服务“百千万工程”实现“三年初见

...[详细] 一年前,“超级工程”深中通道建成通车,被赋予“充分发挥交通开路先锋作用,促进珠江口东西两岸融合发展”的使命,由此开启了一场“湾区之心”的变革。365天过去,深中通道如何改变了“湾区之心”?大湾区又发生

...[详细]

一年前,“超级工程”深中通道建成通车,被赋予“充分发挥交通开路先锋作用,促进珠江口东西两岸融合发展”的使命,由此开启了一场“湾区之心”的变革。365天过去,深中通道如何改变了“湾区之心”?大湾区又发生

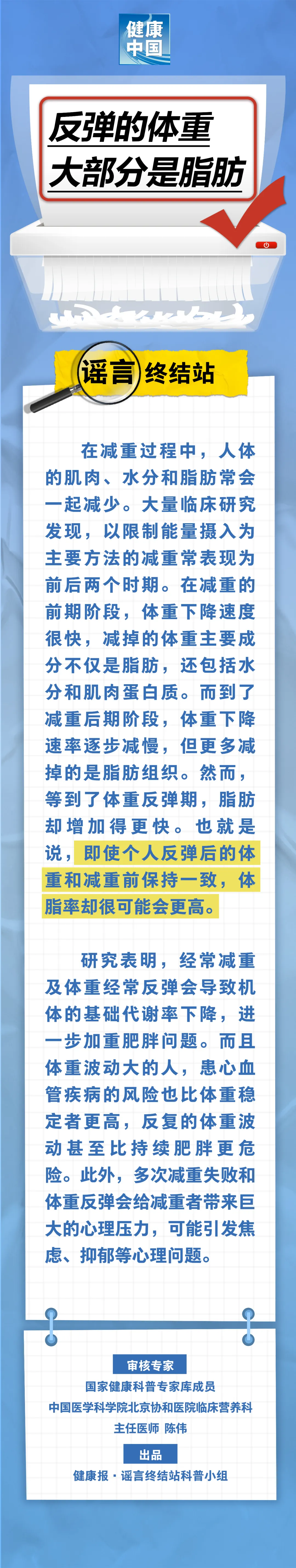

...[详细] 今日健康小贴士——如何避免减肥后体重回升?1.了解自身体脂状况,制定科学可行的瘦身计划。有反复复胖经历的人群建议采用渐进式减重策略,循序渐进,稳步推进。2.优化日常饮食,均衡营养摄入。注意食物多样性,

...[详细]

今日健康小贴士——如何避免减肥后体重回升?1.了解自身体脂状况,制定科学可行的瘦身计划。有反复复胖经历的人群建议采用渐进式减重策略,循序渐进,稳步推进。2.优化日常饮食,均衡营养摄入。注意食物多样性,

...[详细]